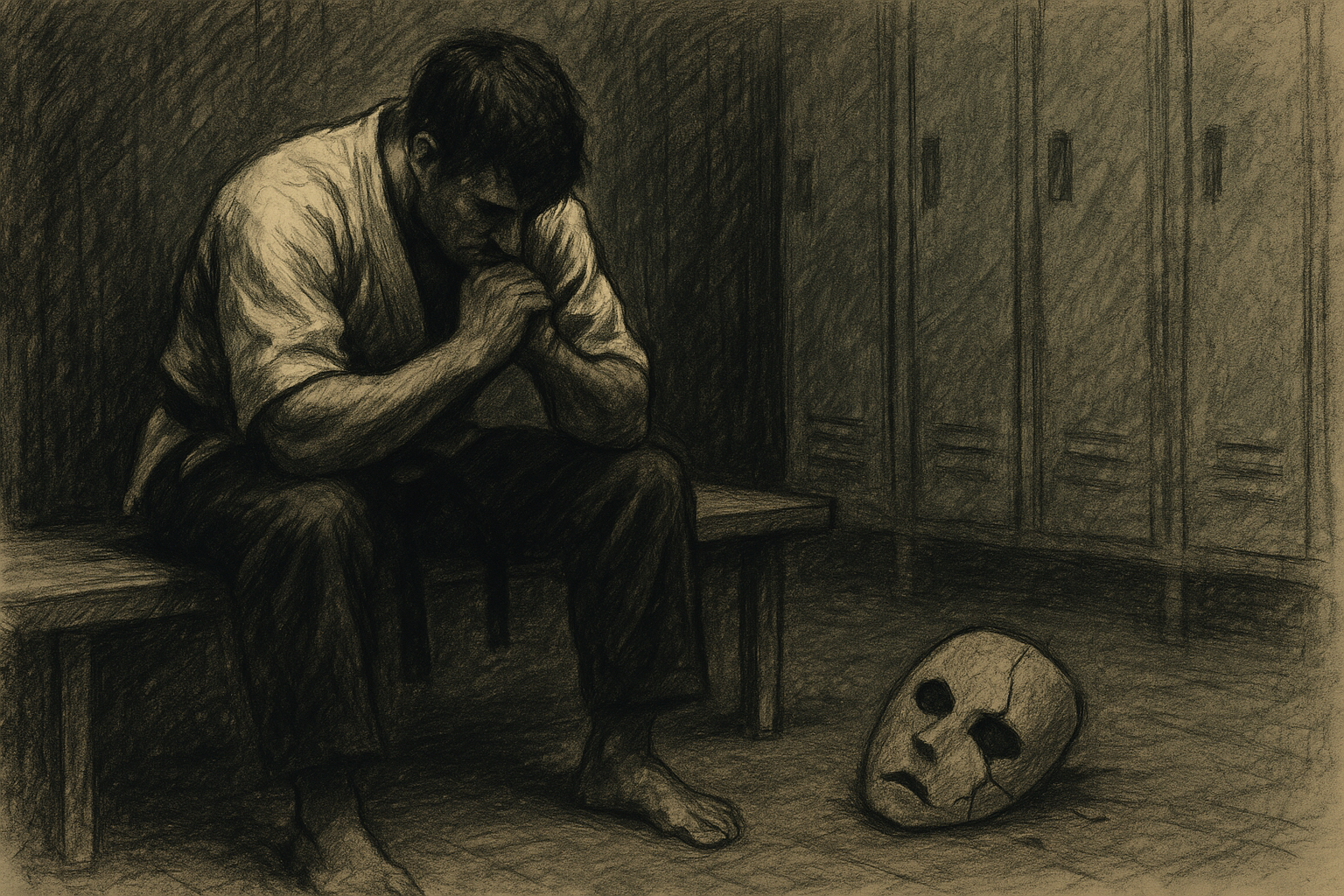

Wie du mit deiner Körpersprache klare Grenzen setzt – ohne ein Wort zu sagen Hast du schon einmal erlebt, dass jemand dir zu nah kam, körperlich oder verbal, und du dich unwohl gefühlt hast, aber nicht wusstest, wie du reagieren sollst? In solchen Momenten entscheidet nicht nur, was du sagst, sondern vor allem, wie du dich gibst. Körpersprache ist der erste und stärkste Selbstschutz: Sie signalisiert Sicherheit, Präsenz und Grenzen, lange bevor Worte fallen. 1. Warum Körpersprache dein wichtigstes Selbstschutz-Werkzeug ist Dein Körper spricht ständig, auch dann, wenn du kein Wort sagst. In jeder Begegnung reagieren Menschen auf Signale wie Haltung, Blickkontakt und Stimme oft intuitiv, bevor sie bewusst wahrnehmen, was gesagt wird. Im Selbstschutz spielt das eine entscheidende Rolle: Wer klar, aufrecht und ruhig wirkt, signalisiert Selbstsicherheit und Kontrolle. Wer dagegen unsicher oder vermeidend auftritt, sendet unbewusst Signale, die Grenzüberschreitungen eher begünstigen können. ➡️ Körpersprache beeinflusst, wie andere dich wahrnehmen und wie du dich selbst fühlst. Sie kann abschrecken, beruhigen oder Grenzen verdeutlichen – ganz ohne körperliche Auseinandersetzung. 2. Woran du erkennst, dass deine Körpersprache noch unsicher wirkt Viele Menschen wollen keinen Streit und keine Eskalation. Das ist verständlich, doch genau dadurch senden sie manchmal unbewusst Signale, die Unsicherheit vermitteln. Wenn du weißt, worauf du achten kannst, wird es leichter, bewusster aufzutreten. Hier ein paar typische Anzeichen, die andere als Unsicherheit deuten könnten: Gesenkter Blick: wirkt unterwürfig oder vermeidend. Verschränkte Arme: signalisiert Abwehr oder Zurückhaltung. Unruhige Hände oder ständiges Zupfen: zeigen Nervosität. Zögerliche, leise Stimme: wirkt, als würdest du dich entschuldigen. Rückwärtsschritte oder Wegdrehen: lassen dich weniger entschlossen erscheinen. Diese Signale sind nichts, wofür man sich schämen muss. Sie entstehen oft aus Gewohnheit oder Rücksichtnahme. Das Gute ist: Du kannst sie Schritt für Schritt verändern und durch eine ruhigere, klarere Körpersprache ersetzen. 3. So wirkt klare Körpersprache im Alltag Ein Beispiel aus dem Alltag: Du stehst in einer Schlange und jemand drängt sich dicht hinter dich. Du drehst dich leicht, bleibst ruhig stehen und schaust die Person an – offen, aber bestimmt. Diese einfache Bewegung signalisiert sofort: „Ich bemerke dich, und das ist meine Grenze.“ Ohne ein Wort zu sagen, zeigst du Präsenz, Selbstsicherheit und Aufmerksamkeit. Dein Körper vermittelt, dass du wachsam, aber ruhig bist – und dass du dich nicht einschüchtern lässt. Genau diese Klarheit macht Körpersprache zu einem wirksamen Mittel, um Grenzen zu wahren, bevor sie überschritten werden. 4. Praktische Tipps für eine souveräne Körpersprache Du musst kein Profi sein, um souverän zu wirken. Diese kleinen Anpassungen machen sofort einen Unterschied: Haltung Steh aufrecht, Schultern leicht zurück, Füße hüftbreit. Hände locker sichtbar, nicht in Taschen oder verschränkt. Nimm Raum ein, dein Körper darf präsent sein. Blick Blickkontakt halten, ohne zu starren. Kurz nicken, um Präsenz zu zeigen. Vermeide hektisches Umherschauen, das wirkt ängstlich. Stimme Sprich klar, ruhig und nicht zu schnell. Atme tief aus, bevor du sprichst, das stabilisiert deinen Ton. Übe kurze, deutliche Sätze: „Lass das.“ oder „Geh bitte weg.“ Gesten Offene Handflächen signalisieren Ehrlichkeit. Keine hektischen Bewegungen, lieber ruhig und kontrolliert. Diese Signale wirken gemeinsam und vermitteln Ruhe, Sicherheit und Selbstbestimmung. 5. Übung: Der Spiegel-Test Eine einfache, aber wirkungsvolle Übung: Stell dich vor den Spiegel und sag zweimal „Nein“: Einmal unsicher: Schultern hängen, leise Stimme, kein Blickkontakt. Einmal klar: Aufrecht, fester Blick, deutliches „Nein.“ Achte darauf, wie sich dein Körper anfühlt und wie du dich innerlich veränderst. Diese Übung zeigt, dass Selbstsicherheit trainierbar ist. Genau das lernst du auch bei uns im Selbstschutztraining. 6. Grenzen setzen = Selbstschutz ohne Gewalt Selbstsicherheit bedeutet nicht Härte, sondern Klarheit. Wenn du weißt, wie du dich präsent und sicher gibst, brauchst du oft gar keine körperliche Verteidigung. Körpersprache ist dein natürlicher Schutzschild – immer dabei, jederzeit einsetzbar. 👉 Willst du das trainieren? Komm ins Probetraining bei Twintree Training und erlebe, wie viel klarer dein Auftreten sein kann. Jetzt Termin anfragen!

Wenn alle zusehen und nichts tun Du denkst, Schreien bringt dir sofort Hilfe? Warum das leider oft nicht so ist und wie du die Psychologie der Menge für dich nutzen kannst. Die Geschichte von Kitty Genovese zeigt, warum du dich nicht darauf verlassen solltest. 1964 wurde sie in New York auf der Straße angegriffen und schliesslich in ihrem Hausflur ermordet. Über 30 Menschen hörten ihre Schreie. Niemand griff ein. Es gibt etliche weitere, auch wesentlich aktuellere Beispiele aus verschiedenen Ländern (vision.org) Das liegt nicht daran, dass Menschen kalt sind. Es liegt am sogenannten Bystander-Effekt oder Verantwortungsdiffusion. Je mehr Menschen etwas mitbekommen, desto weniger fühlt sich der Einzelne zuständig. Jeder denkt: „Die anderen werden schon helfen.“ Selbst laute Schreie ändern oft nichts an diesem Reflex. Viele schauen weg oder frieren ein, weil sie nicht wissen, wie sie reagieren sollen. Deshalb solltest du wissen, wie du gezielt reagierst und andere aktivierst. So holst du dir wirklich Hilfe Deine Stimme ist wichtig. Aber sie muss gezielt eingesetzt werden. Diese Strategien helfen dir: ✅ Sprich einzelne an. Schau jemanden direkt an und sag: „Sie im roten Mantel, rufen Sie die Polizei!“ So brichst du den Effekt der Verantwortungsteilung. ✅ Mach deutlich, was passiert. Statt nur zu schreien, formuliere klar: „Hilfe, dieser Mann greift mich an!“ So erkennen Umstehende, dass du wirklich Unterstützung brauchst. ✅ Bleib aktiv. Nutze deine Stimme, um Hilfe zu fordern. Handle parallel. Schaffe Distanz, komm aus der Gefahrenzone, such Fluchtwege. ✅ Trainiere das Verhalten. In unseren Kursen üben wir, wie du auch in Stresssituationen ruhig und klar bleibst und die Kontrolle übernimmst. Fazit: Verlass dich nicht auf die Menge Schreien allein bringt selten die Rettung. Versteh den Bystander-Effekt und lerne, wie du andere aktivierst und selbst handlungsfähig bleibst. Was denkst du? Wie würdest du reagieren, wenn jemand in deiner Nähe schreit?

Juni ist Pride Month. Regenbogenfahnen wehen, Firmen posten Statements, viele zeigen Haltung. Das ist gut - aber es reicht nicht. Denn während Sichtbarkeit gefeiert wird, ist sie für viele queere Menschen immer noch gefährlich. Wer sichtbar queer ist, wird öfter beleidigt, bedrängt oder angegriffen. Auf der Straße, in der Bahn, im Club - manchmal auch im eigenen Freundeskreis oder in der Familie. Diese Gewalt ist kein Einzelfall. Sie ist strukturell. Und sie trifft nicht alle gleich. Warum Selbstschutz? Weil wir uns nicht darauf verlassen können, dass andere uns schützen. Weil Polizei oder Sicherheitspersonal oft nicht erreichbar, nicht hilfreich oder manchmal sogar Teil des Problems sind. Weil es ein Unterschied ist, ob ich mich in der Lage fühle, mich zu schützen – oder ob ich das Gefühl habe, völlig ausgeliefert zu sein. Selbstschutz bedeutet nicht, dass Gewalt immer eine adäquate Lösung ist. Es bedeutet nicht, Ziele mit Gewalt erreichen zu wollen. Es bedeutet: Du holst dir die Möglichkeit zurück, aktiv zu handeln. Du bist nicht wehrlos. Selbstschutz ist queer Viele queere Menschen lernen früh, sich klein zu machen, um nicht aufzufallen. Den Blick zu senken. Situationen zu vermeiden. Selbstschutz dreht das um: Er gibt dir Werkzeuge, Raum einzunehmen. Laut zu sein. Grenzen zu setzen. Nicht aus Trotz. Sondern weil du es wert bist. Dabei geht’s nicht nur um körperliche Techniken. Es geht um Haltung. Um das Bewusstsein: Ich darf mich schützen. Ich darf laut „Nein“ sagen. Ich darf mich verteidigen. Ich darf Sicherheit einfordern – ohne mich zu rechtfertigen. Ein kurzer Blick zurück: Stonewall Selbstschutz und Widerstand haben in queeren Communities Geschichte. In der Nacht vom 28. auf den 29. Juni 1969 wehrten sich in New York queere Menschen – angeführt von trans Frauen und queere People of Color – gegen eine brutale Razzia der Polizei in der Bar Stonewall Inn. Was folgte, waren tagelange Proteste gegen staatliche Gewalt, Ausgrenzung und Diskriminierung. Diese Nacht war der Startschuss für die moderne LGBTQIA+-Bewegung – und sie war alles andere als „friedlich“. Sie war mutig. Wütend. Notwendig. Gewalt hat Zahlen Laut dem deutschen Innenministerium wurden 2023 über 1.600 Straftaten mit queerfeindlichem Hintergrund registriert – Tendenz steigend. Darunter waren mindestens 400 Fälle von körperlicher Gewalt . Die Dunkelziffer liegt deutlich höher. Viele Betroffene zeigen Übergriffe nicht an – aus Angst vor Reaktionen, vor dem Outing oder weil sie kein Vertrauen in die Behörden haben. Diese Zahlen sind kein Beweis für Überempfindlichkeit. Sie zeigen, warum Selbstschutz bitter nötig ist. Selbstschutz ist kein Luxus – sondern Überlebensstrategie Selbstschutz ist kein Ersatz für gesellschaftlichen Wandel. Aber er ist eine Überbrückung – bis wir dort sind. Er macht uns nicht unverwundbar. Aber er gibt uns Handlungsspielraum. Und vielleicht das Wichtigste: Selbstschutz gibt uns ein Stück Kontrolle zurück - in einer Welt, die sie uns oft nehmen will. 🔗 Quellen & weitere Infos: Bundeslagebild „Hasskriminalität“ 2023 – Bundesinnenministerium (BMI): PDF-Download des Factsheets LSVD: Queerfeindliche Gewalt in Deutschland: LSVD-Artikel mit aktuellen Zahlen Wikipedia: Stonewall-Aufstand: Wikipedia-Artikel zum Stonewall-Aufstand

Wenn du an Selbstschutz denkst, hast du vielleicht sofort körperliche Auseinandersetzungen im Kopf. Schläge, Griffe, Techniken. Aber die Wahrheit ist: Viele gefährliche Situationen lassen sich vermeiden – wenn du früh erkennst, dass etwas nicht stimmt. Und genau dafür hast du schon ein Werkzeug: deine Wahrnehmung. 1. Wahrnehmung – dein eingebautes Frühwarnsystem Viele glauben, Selbstschutz beginne mit Technik oder körperlicher Stärke. In Wirklichkeit trägst du das wichtigste Werkzeug längst in dir: dein Bauchgefühl. Wir alle haben eine Art inneres Radar, das auf kleinste Veränderungen in unserer Umgebung reagiert. Bevor du logisch denken kannst, hat dein Unterbewusstsein längst Alarm geschlagen. Das Problem ist nicht, dass dieses System fehlt – sondern dass wir es oft überhören. Weil wir beschäftigt sind. Höflich sein wollen. Oder gelernt haben, lieber zu funktionieren als zu hinterfragen. Selbstschutz bedeutet nicht, in Angst zu leben. Es bedeutet, deinem inneren Frühwarnsystem wieder zu vertrauen – und es gezielt zu trainieren. Das hat nichts mit Paranoia zu tun, sondern mit Selbstbestimmtheit. 2. Gefahr erkennen, bevor sie entsteht Selbstschutz fängt oft mit einem leisen Gefühl an. Ein kurzer Moment, in dem sich etwas „nicht richtig“ anfühlt. Typische Beispiele aus dem Alltag: Du gehst nachts zum Auto und merkst, dass jemand dir auffällig folgt. In der Bahn setzt sich jemand zu nah neben dich. Jemand spricht dich auf der Straße an und fragt nach persönlichen Informationen. Das sind keine übertriebenen Szenen – das ist Alltag. Wie solche Situationen einzuschätzen sind, ist individuell. Was für den einen harmlos wirkt, löst bei jemand anderem ein ungutes Gefühl aus – und das ist völlig legitim. Diese Einschätzung kann dir niemand abnehmen – und sie lässt sich auch nicht pauschal unterrichten. Was du aber trainieren kannst: dein Gespür schärfen, dein Vertrauen in deine Wahrnehmung stärken und deinen Handlungsspielraum erweitern. 3. Aufmerksamkeit statt Dauerstress – finde deine Balance Es geht nicht darum, hinter jeder Ecke Gefahr zu vermuten. Wer ständig angespannt ist, macht sich selbst handlungsunfähig. Genauso gefährlich ist aber das andere Extrem: die völlige Sorglosigkeit. Wirkungsvoller Selbstschutz entsteht in der Mitte. Ein Zustand, in dem du wach bist – ohne Angst. Klar – ohne angespannt zu sein. Bereit – ohne dauernd auf Alarm. Du kannst das trainieren: mit Szenarien, mit gezielten Fragen („Was passiert hier gerade? Wie ist die Stimmung?“), mit kleinen Alltagsexperimenten. Du wirst sehen: Dein Blick wird klarer. Dein Gefühl für Situationen schärfer. Dein Auftreten selbstbewusster. 4. Drei einfache Schritte für deinen Alltag Hier sind drei Dinge, die du sofort umsetzen kannst – ganz ohne Training, einfach im normalen Leben: 🟠 1. Umgebung aktiv wahrnehmen: Wer ist um dich herum? Wie ist die Stimmung? Gibt es Stressfaktoren? Wo sind Ausgänge? Präsenz zeigt Klarheit – und beginnt damit, den Blick vom Handy zu heben. 🟠 2. Bauchgefühl ernst nehmen – ohne Rücksicht auf Höflichkeit: Wenn sich etwas nicht richtig anfühlt, ist das Grund genug zu handeln. Du brauchst keine objektiven Beweise. Sicherheit geht vor soziale Erwartungen. 🟠 3. Reflektieren nach der Situation: Frag dich im Nachhinein: Warum hat sich das komisch angefühlt? War das ein berechtigter Impuls – oder vielleicht ein Vorurteil? So trainierst du dein Gespür langfristig und wirst klarer in deinen Reaktionen. Diese drei Schritte wirken einfach. Aber genau das macht sie so kraftvoll – weil sie in deinem echten Alltag funktionieren. Selbstschutz beginnt nicht mit einem Schlag – sondern mit einem klaren Blick. Du trägst bereits vieles in dir: Aufmerksamkeit, Intuition, Entscheidungsfreiheit. Was oft fehlt, ist die Klarheit, was im Ernstfall zu tun ist – und genau da setzen wir an. 👉 Wenn du lernen willst, was im Ernstfall körperlich zu tun ist – effektiv, direkt und ohne Vorerfahrung – dann komm zu einem Probetraining bei uns. In sicherer Umgebung, Schritt für Schritt. Schreib mir einfach auf Instagram oder über die Website – und mach den ersten Schritt.